Scrittura e interpretazioni

La comunicazione fa parte della vita di tutti i giorni, non possiamo non comunicare e i 3 elementi sono: chi comunica (1), cosa comunica (2), a chi comunica (3).

La comunicazione può essere volontaria, con messaggi inviati direttamente, o involontaria, con messaggi inviati indirettamente.

Goffman fa una distinzione tra:

• gli ascoltatori ratificati: ovvero destinatari che ascoltano volontariamente il messaggio che è rivolto a loro • ascoltatori non ratificati: ovvero destinatari che ascoltano un messaggi che non è rivolto a loro

• destinatari specifici: ovvero i destinatati a cui è rivolto il messaggio

• ascoltatori non destinatari: ovvero coloro che non sono destinatari di un messaggio ma possono diventarlo se interessati a quel messaggio

• restanti: ovvero persone presenti durante l’invio del messaggio ma non sono coinvolte nel discorso

Il vero autore del messaggio è chi lo interpreta e non chi lo produce anche perché un segno è sempre un segno per qualcuno mentre un segno per nessuno non è un segno.

Secondo Borges l’interprete gioca un ruolo fondamentale all’interno della comunicazione, secondo Eco l’interprete ha un peso importante ma si accosta al relativismo secondo cui tutto è relativo e quindi ognuno può interpretare come vuole un messaggio e il senso nasce dall’incontro del tempo storico-psicologico e della struttura.

Secondo Giovanni Piana non è vero che tutto può dire qualsiasi cosa e non tutte le interpretazioni sono ugualmente possibili e accettabili perché non si può fare a meno di un dato sensibile che costituisce per tutti un limite. La domanda che si fa Piana è: come faccio a dire che una situazione è una situazione comunicativa? E risponde dicendo che c’è un elemento che è il comunicato che mi indica che mi trovo in presenza di una situazione comunicativa e le due cose sono collegate, infatti non posso avere una situazione comunicativa senza un comunicato e non posso avere un comunicato senza una situazione comunicativa.

Modelli comunicativi

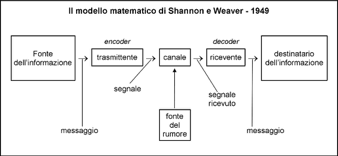

1. Modello comunicativo di Shannon e Weaver del 1949

“non posso non comunicare”

In questo modello ci sono però dei problemi:

• a livello tecnico = il rumore che disturba la comunicazione e il segnale arriva distorto

• a livello semantico = posso comunicare un significato non desiderato

• a livello di efficacia = se mando un messaggio ci deve essere il feedback del destinatario altrimenti il messaggio perde efficacia

In questo modello ci sono però dei problemi:

• a livello tecnico = il rumore che disturba la comunicazione e il segnale arriva distorto

• a livello semantico = posso comunicare un significato non desiderato

• a livello di efficacia = se mando un messaggio ci deve essere il feedback del destinatario altrimenti il messaggio perde efficacia

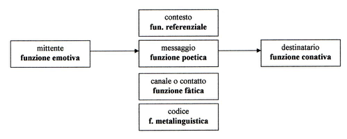

2. Modello comunicativo di Roman Jakobson

“non posso non interpretare”

Il mittente invia un messaggio al destinatario, il messaggio ha bisogno di un contesto che deve essere verbale, di un codice comune tra mittente e destinatario e di un canale fisico con una connessione per stabilire e mantenere la comunicazione.

Ogni fattore ha una funzione linguistica, quindi ci sono 6 funzioni:

1- funzione referenziale del contesto: permette di riferirsi alla realtà extra-linguistica

2- funzione emotiva del mittente: dà la possibilità al parlante di esprimere sentimenti/giudizi/considerazioni…

3- funzione conativa del destinatario: consiste nel comandare/esortare il destinatario a fare/non fare qualcosa

4- funzione fatica del canale: ha lo scopo di istituire/conservare/controllare/interrompere la comunicazione, ha il compito di controllare il corretto funzionamento del canale

5- funzione metalinguistica del codice: si realizza quando si usa il linguaggio per parlare del linguaggio stesso, appartiene solo al linguaggio verbale (no immagini)

6- funzione poetica del messaggio: quando il messaggio pone l’accento su se stesso

Queste funzioni sono linguistiche ma il linguaggio non è solo verbale.

1- funzione referenziale del contesto: permette di riferirsi alla realtà extra-linguistica

2- funzione emotiva del mittente: dà la possibilità al parlante di esprimere sentimenti/giudizi/considerazioni…

3- funzione conativa del destinatario: consiste nel comandare/esortare il destinatario a fare/non fare qualcosa

4- funzione fatica del canale: ha lo scopo di istituire/conservare/controllare/interrompere la comunicazione, ha il compito di controllare il corretto funzionamento del canale

5- funzione metalinguistica del codice: si realizza quando si usa il linguaggio per parlare del linguaggio stesso, appartiene solo al linguaggio verbale (no immagini)

6- funzione poetica del messaggio: quando il messaggio pone l’accento su se stesso

Queste funzioni sono linguistiche ma il linguaggio non è solo verbale.

La chiave è la funzione metalinguistica perché la funzione poetica la posso trovare in altre forme della comunicazione.

Nel messaggio non c’è il monopolio di una o dell’altra funzione perché un messaggio non ha una sola funzione ma può avere più funzioni, c’è però da accertare quale sia la funzione predominante che specifica e definisce il tipo di messaggio.

Nel messaggio non c’è il monopolio di una o dell’altra funzione perché un messaggio non ha una sola funzione ma può avere più funzioni, c’è però da accertare quale sia la funzione predominante che specifica e definisce il tipo di messaggio.

Il modello di Jakobson non è del tutto soddisfacente perché appare come un processo comunicativo a senso unico (unidirezionale) tra 2 protagonisti (mittente e destinatario) ignorando quindi il ruolo feedback, il caso del soliloqui in cui mittente e destinatario coincidono, il caso in cui il destinatario manca, il caso in cui il mittente mente, … e non si può concepire la comunicazione in modo binario.

Continua a leggere:

- Successivo: Modelli comunicativi di Vitacolonna

Dettagli appunto:

- Autore: Emma Lampa

- Università: Università degli Studi di Macerata

- Facoltà: Scienze Politiche

- Corso: Scienze della Comunicazione

- Esame: Semiotica

- Docente: Andrea Garbuglia

Altri appunti correlati:

- Teoria e prassi della traduzione e dell’interpretariato di conferenza

- Semiotica dei media

- Semiotica e storytelling

- Semiotica

- Appunti di Etnomusicologia sulle sorgenti della musica

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.